CINE DE SOL Y SOMBRA (3)

El bueno, el feo, el malo y la medusa asesina

'El bueno, el feo y el malo' nos ha dado uno de los enfrentamientos cinematográficos más memorables entre el héroe y el villano, un auténtico duelo de vaqueros lleno de dramatismo épico. En la playa, esta vez sirve como paisaje ante un clima de tensión por la aparición de una medusa

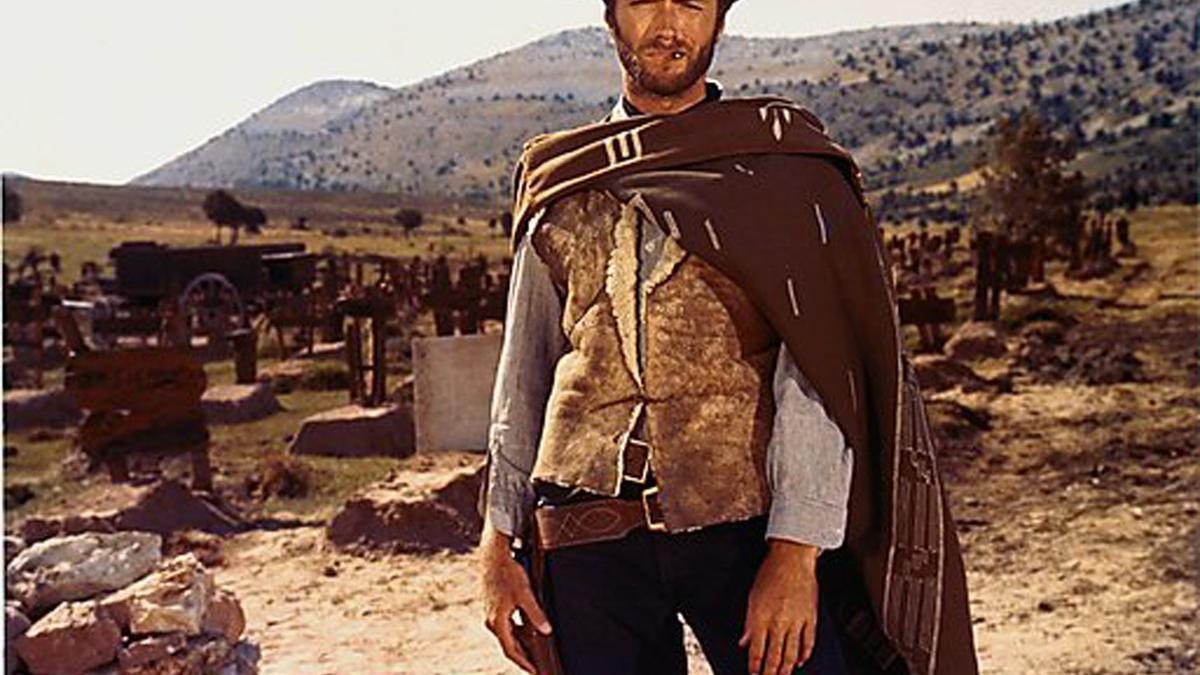

Clint Eastwood en 'El bueno, el feo y el malo' (1966). / ARCHIVO

La orilla es esta mañana un lienzo de tonos pastel, ocres, canela y marfil. El mar acaricia la arena generando una espuma, como si el agua acudiera a afeitar esa costa convertida en paseo de las estrellas efímero sobre el que los transeúntes dejan sus huellas durante apenas unos instantes. El sol es hoy una cayena sobre mis hombros, tiznando mi pelo de un rubio más brillante y dorando los empeines de mis pies. Pasear por la orilla es como pasar las hojas de un catálogo de tipos y estereotipos, de carnes, cuerpos, bikinis, bañadores, nacionalidades y andares. Un inmenso catálogo de catálogos en el que todos retratamos y clasificamos a la vez cuanto vemos, preparando un cóctel de admiración, sorpresa, comparación y morbo.

Esta playa recuerda también hoy a las de Sorolla, pero los críos ya no corretean, como en los cuadros del pintor valenciano, desnudos, ni las niñas llevan largos vestidos blancos hechos como de azúcar; ahora, ellos y ellas llevan pistolas de agua, tablas de surf y van subidos a hinchables con forma de unicornio o dragón, poniendo en remojo seres mitológicos ajenos a Neptuno.

De cuando en cuando, los bañistas hacen un círculo, crean un espacio, como huyendo de algo, miran el fondo y señalan. Es la señal inequívoca de la presencia de una medusa. Estas no convierten al observador en piedra, pero pican y representan una amenaza constante para el ejército de humanos que invade las aguas. Es el turno del valiente y arrojado cazador de monstruos. Un tipo musculado irrumpe siempre en estas ocasiones en la escena ataviado de un pequeño cubo con el dibujo de Dora la Exploradora o la Patrulla Canina y un rastrillo. En un abrir y cerrar de ojos atrapa el cuerpo gelatinoso y lo deposita en el cubito despertando la admiración de la concurrencia. Los pequeños pierden entonces el miedo y se asoman para contemplar la derrota del animal marino. El héroe playero busca un lugar para el enterramiento, escarba en el suelo durante un instante y deposita a la medusa sobre el agujero, en un rito funerario que se repite varias veces cada mañana.

Acaba la escena, y regreso a mi tumbona en busca de mi ración cinematográfica diaria. Hoy toca El bueno, el feo y el malo, el spaghetti western de Sergio Leone. El título que tantas veces hemos asignado o proyectado, maldicientes, para describir a una terna de compañeros de oficina. Ese cine de calles polvorientas, revólveres, malos con cara de malos y duelos al sol. Me recuerda mi infancia en el cine de verano del pueblo. Allí descubrí estas películas que se arrojaban a los brazos de una música cosida a mano con maestría. Ennio Morricone esculpió los sonidos y canciones de estas pelis del Oeste para hacerlas indisociables de las miradas de Clint Eastwood o Lee Van Cleef, de esos planos de tensión en los que intuyes que el bueno disparará más rápido que el malo, porque en el cine, a diferencia de la vida real, el bueno siempre dispara más rápido.

La escena final en el cementerio es antológica. El bueno (es un decir), es Clint Eastwood, rubio, alto, hierático, irónico, con su poncho y su mirada de escáner, que es una exaltación estética de las patas de gallo; el malo, Lee Van Cleef, de negro, como un Darth Vader más liviano de peso, sin capa, y sin casco, lo que permite apreciar su nariz afilada y unos ojos también agrietados, ovalados y desafianfes; y el feo (Eli Wallach), sublime burlón, sudoroso, buscavidas, zarrapastroso y de ojos inquietos, desconfiados. La terna se enfrenta en el camposanto, en un círculo central rodeado de tumbas. Los tres conforman sobre él un triángulo, en un ejercicio geométrico magistral y en el que Leone realiza un colosal carrusel de primeros planos repletos de tensión.

La partitura de Morricone eleva la espera del desenlace a la categoría de obra maestra. Los planos se suceden como si Leone fuera un repartidor de cartas: una para ti, otra para ti, esta para ti… Esos primeros planos resaltan las frentes sudorosas de los protagonistas, sus barbas férreas sobre rostros poco aseados, los ceños fruncidos, las manos que emprenden lentamente la búsqueda de las armas. La narrativa escénica rebosa dramatismo.

Suena The Ecstasy of Gold (El éxtasis del oro) y recaigo otra vez en la nostalgia que me traslada hasta aquel patio del cine de verano en Extremadura, donde una gran pared blanca se transformaba en el escaparate de la fábrica de sueños. Bajo aquel cielo donde se veían las estrellas como no era posible hacerlo en la ciudad aguardábamos el intercambio final de disparos con los ojos desorbitados por la expectación, tensos sobre aquellas sillas rudimentarias e incómodas de madera de color rojo, azul, verde y amarillo, que transformaban aquel cine en el tablero de un parchís.

La sucesión de instrumentos que decidía Morricone era como un recargo impresionista para aquella escena. La irrupción de la trompeta hacía que te dieran ganas de levantarte y gritarle al bueno: “¡Dispara, dispara ya!”. Pero aún quedaban unos cuantos fotogramas en un carrusel majestuoso de primeros planos con los ojos de los actores retratando su psicología, su temor, su angustia o su frialdad. En pocas ocasiones se puede disfrutar tanto de una tensión cinematográfica, porque aquella música y aquella ráfaga de planos te hacían incluso desear que no acabase nunca y seguir disfrutando de la película, porque aquella pared blanca, hoy la pantalla de un ordenador, se había convertido a esas alturas en un lienzo en el que los protagonistas tenían vida.

Y llegan los disparos. Cuatro disparos. Dos para llevar al malo hasta una fosa. Otro para acompañarlo de su sombrero y otro de su revólver. Es lo que dicta el código de respeto. El bueno sale victorioso. Y al feo le toca bailar con la más fea y quedarse sin el tesoro, aunque con vida. The End.

Los críos salíamos de aquel cine de verano simulando dispararnos, correteando por las calles oscuras del pueblo como si estuviéramos en el Oeste. Aquellas balas no llegaban nunca a darnos, pero nos arrojábamos al suelo como heridos. Las onomatopeyas proyectaban el sonido de la munición. Llegábamos espídicos a casa queriendo ser vaqueros, el sheriff o el bueno, pero nadie quería ser el feo, aunque con el tiempo hubo quien no pudo escapar del papel.

Apago el ordenador, me quito los auriculares y levanto la mirada. Hay un corrillo de gente ante mí. Ayudan a salir a un hombre del agua. Es el cazamedusas cachas. Le ha picado una que debía de tener el tamaño de una orca, porque el tipo se retuerce de dolor. Le acompañan al puesto de la Cruz Roja. Y en la lejanía ya del mar, arrastrado por las olas, se pierden un cubo de Dora la exploradora y un rastrillo.