AVANCE EDITORIAL

Lee en exclusiva un fragmento de 'Aprender a hablar', el libro de relatos autobiográficos de Hilary Mantel

EL PERIÓDICO DE ESPAÑA ofrece aquí parte del relato que da título al nuevo libro de la gran escritora británica fallecida en 2022, en el que la autora de la 'Trilogía de Thomas Cromwell' ('En la corte del lobo' y sus secuelas) rememora unos años de infancia en los que sus profesoras se esforzaban en arrebatarle su acento norteño, mal visto en los ambientes acomodados

Hilary Mantel, fotografiada en Devon, Inglaterra, en 2012. / Pal Hansen

Hilary Mantel

De pequeña iba a la escuela en un pueblo industrial de Derbyshire, a la misma escuela en la que mi madre y mi abuela no habían aprendido gran cosa y donde los inviernos peninos alimentaron sus incipientes sabañones. De ahí pasaron a trabajar en la fábrica de algodón, pero yo nací en tiempos mejores y cuando tenía once años mi familia se mudó de casa y me convertí en alumna externa de un convento de Cheshire. Tenía ciertas habilidades que resultaban útiles durante el recreo, como el insulto y la agresión, además de un buen conocimiento del catecismo, pero nunca aprendí historia ni geografía, ni siquiera gramática inglesa. Y por encima de todo, no había aprendido a hablar con corrección.

La distancia entre las dos escuelas era solo de unos nueve o diez kilómetros, pero el golfo social era tan amplio como el océano. En Cheshire, la gente no vivía en casas adosadas, sino tras fachadas enguijarradas o de falso estilo Tudor. Cuidaban el césped y los árboles frutales, y tenían comederos para los pájaros. Las familias tenían coche, pero lo llamaban "popó". Almorzaban ligero y cenaban a la hora de merendar. Se lavaban en el baño, pero lo llamaban "aseo".

Era 1963. La gente era muy esnob, aunque tal vez no más que ahora. Más adelante, cuando me marché a Londres, algunos acentos de provincias pasaron a considerarse aceptables e incluso elegantes, pero los de mi parte del noroeste no se encontraban entre ellos. Los últimos años de la década de 1960 fueron una época de igualdad y se suponía que la gente no tenía que preocuparse por sus acentos, pero a la hora de la verdad se preocupaban e intentaban adaptar sus voces: de lo contrario se los trataba con un alborozo consciente, como si acabaran de perder a un ser querido o como si fueran ligeramente deformes. Cuando empecé en la escuela nueva no sabía que eso me convertiría en el blanco de las burlas. Grupos de chicas se me acercaban para hacerme preguntas estúpidas, con el único objetivo de hacerme pronunciar ciertas palabras que indicaran mi origen; luego se marchaban pavoneándose y riendo a carcajadas.

A los trece años ya había modificado mi acento hasta cierto punto, y gracias a mi voz me había ganado cierta mala fama. Me daba miedo casi todo, excepto hablar en público. Nunca había experimentado la angustia entumecedora del pánico escénico y, encima, me gustaba discutir. Podría haberme ganado la vida como delegada sindical en una fábrica especialmente ruidosa, pero tampoco es que te ofrecieran esa clase de oportunidades en las sesiones de orientación profesional que se celebraban cada año. Creyeron que sería una buena abogada, o sea que me mandaron con la señorita Webster, para aprender a hablar con corrección.

La señorita Webster no era solo profesora de elocución; también era dependienta. Su tienda, a pocos minutos a pie de la escuela, se llamaba Gwen & Marjorie. Vendían lana y ropa para bebés. La señorita Webster era Gwen. Marjorie era una mujer corpulenta; se movía despacio entre las madejas, tras un mostrador acristalado. Llevaba puesto un gran cárdigan que se habría tejido ella misma. En unos estantes de alambre circulaban los ejemplos de prendas de punto, con modelos que mostraban en todo momento sus dientes perfectos: esbeltas señoritas con chaquetillas de encaje y caballeros de mentón rasurado con jerséis trenzados. La señorita Webster tenía una placa junto a la puerta para exhibir sus cualificaciones profesionales. A las cuatro en punto la puerta se dejaba entreabierta, de manera que los alumnos de las dos escuelas locales pudieran entrar sin molestar a Marjorie y acceder al pasillo que llevaba a la parte trasera de la tienda, que era donde estaba el salón en el que impartía sus clases.

Esa sala daba a un jardincillo cuadrado en el que los arbustos se iban marchitando; el cielo norteño del atardecer pasaba como una exhalación por encima de nuestras cabezas, y la estufa de gas parpadeaba y chisporroteaba. Las niñas (debía de haber seis o siete, todas en etapas de aprendizaje distintas) se colgaban de los brazos de las sillas y se sonaban la nariz, y las del convento teníamos que encontrar un rincón en el que apilar las carteras y los sombreros de velvetón. No había chicos. Si no hablaban con corrección, supongo que tenían otras maneras de ganarse la vida.

La señorita Webster era una mujer menuda como un gorrión, con el pelo blanco encrespado, tibias prominentes y gafas de ojo de gato. Es casi cierto que no se puede ser ni demasiado rica ni demasiado delgada, pero la señorita Webster sí era demasiado delgada; lo pensaba incluso siendo delgada yo misma y a pesar de que en aquellos años se puso de moda ese aspecto de residir en el monumento de los Capuleto. Solo tenía un pulmón, y solía contárselo a la gente, tal vez por eso su voz no destacaba en absoluto. Su acento era precariamente refinado, mancuniano con algo de guarnición. Había sido actriz en compañías de reparto norteñas. ¿Cuándo? ¿En qué época?

—Interpreté a Lady Macbeth en Oldham cuando Dora Bryan barría los escenarios.

La señorita Webster nos enseñaba a recitar poesía y pasajes de Shakespeare: nos enseñaba métrica y las formas de los versos, así como la mecánica de la respiración y la articulación; también nos preparaba para los exámenes, de manera que pudiéramos obtener los certificados correspondientes. La mayoría de sus alumnas llevaban con ella desde los siete u ocho años y progresaban con una lentitud dolorosa por los distintos grados. Puesto que acababa de empezar, el primer día me convocó con las alumnas más pequeñas que tenía; tristemente gigantesca y enfundada en unos leotardos acanalados, leí en voz alta un verso breve sobre duendes a modo de prueba. Dijo que a la próxima sesión sería mejor que volviera con las mayores. Que había chicas de trece años y chicas de trece años, dijo, y que cómo podía saber ella de antemano la clase de chica que era. Me gustó que, justo cuando terminaba de recitar, apareciera una grieta perceptible en uno de los jarrones de cristal azul que había en un estante sobre la chimenea. Me senté en el suelo, abrazándome las rodillas, esperando a que me liberaran. La señorita Webster me dio un diagrama del tracto respiratorio: no era el suyo, por supuesto, sino uno más completo e ideal. La mascota de Gwen y Marjorie entró en la sala: era una yorkshire terrier que correteó entre nuestras piernas y carteras. Llevaba un lacito rosa a modo de copete, y mentalmente se lo transferí a la señorita Webster. La perrita y ella se parecían mucho: eran quebradizas, estridentes y no muy avispadas.

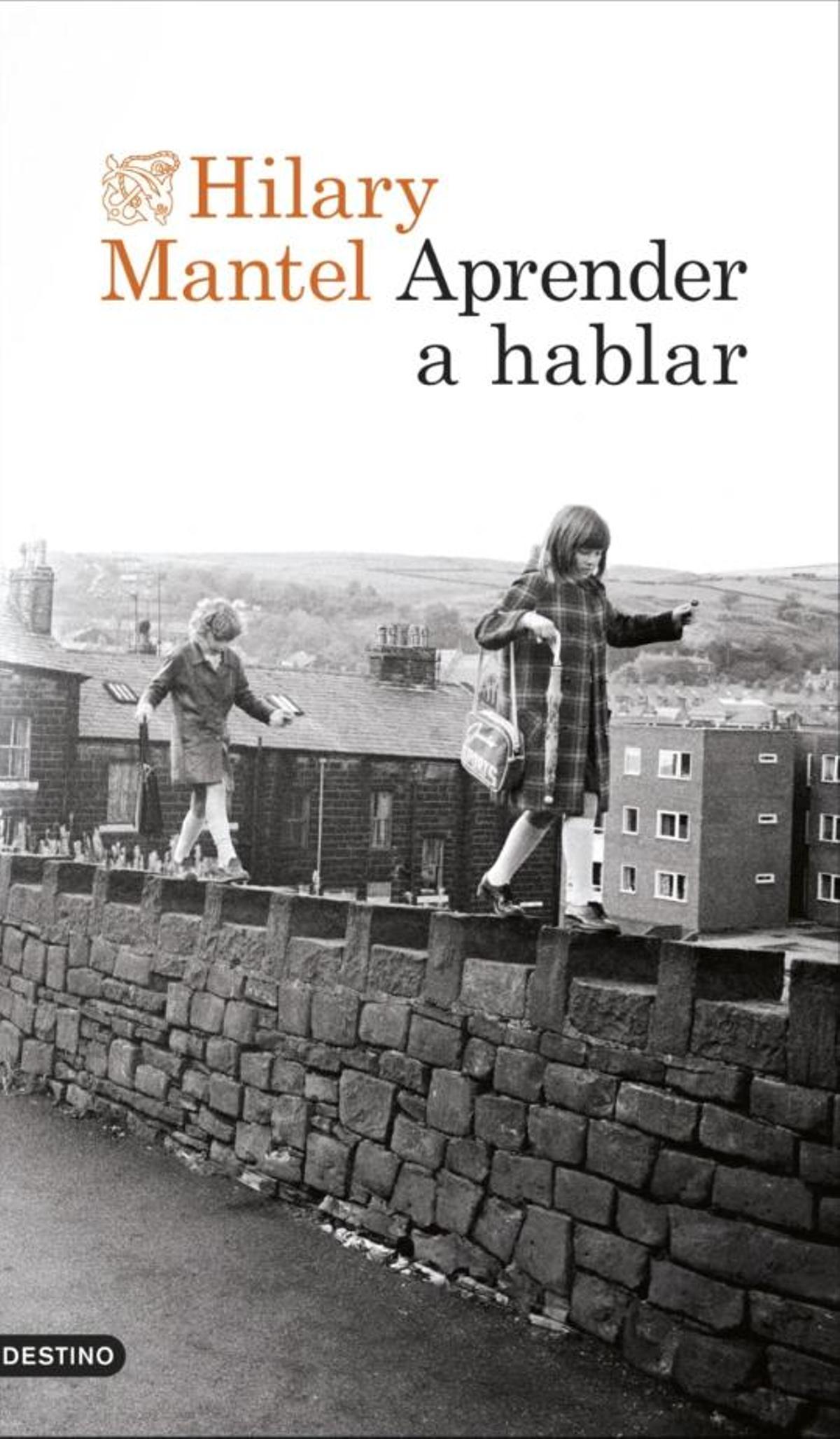

'Aprender a hablar', de Hilary Mantel / Destino

La señorita Webster al menos sabía cómo había que sonar. Los ejercicios semanales eran rimas que incorporaban algún sonido complicado. Siempre constituían trampas, tendidas por los gobernadores del cuerpo profesional de la señorita Webster para atrapar cualquier acento regional:

Father’s car is a Jaguar,

And Pa drives rather fast,

Castles, farms and drafty barns,

We go charging past...

Mis hermanos y yo a menudo nos habíamos quedado desconcertados las primeras veces que nos tradujeron al dialecto de Cheshire.

—¿A qué se refieren — preguntó en una ocasión el pequeño, que por aquel entonces iba a una escuela anglicana— cuando hablan del reino, el par y la gloria?

De hecho, durante años pensé que se podía ganar un punto jugando a tenis con un buen parsing shot.*

Yo todavía no había estado jamás en el sur de Inglaterra; no se me había ocurrido la posibilidad de que me estuvieran enseñando los provincialismos de otra parte del país. El objetivo era hablar de un modo estándar, pero con cierto tono sureño. En algún lugar del West Country, tal vez una colegiala como yo se embarrancaba en otros escollos:

Roy’s employed in Droitwich

In a first-class oyster bar;

Moira tends to linger

As she sips her Noilly Prat...**

Asistí a las clases de la señorita Webster todos los martes de los tres cursos siguientes. Después de la lección, arrastraba los pies por las calles cada vez más oscuras, pasando frente a otras tiendas que ofrecían lana y ropa para bebés en los escaparates, frente a charcuterías de pueblo con pálidos surtidos de embutidos y frente a carteles pegados en el tablón de anuncios del parque, anunciando partidas de bridge y tiendas de segunda mano con fines benéficos. Solía fingir, para aliviar el aburrimiento del trayecto, que era una espía en tierras extranjeras, una mujer que se hacía pasar por otra en un país que pronto entraría en guerra, donde los artículos no tardarían en desaparecer de los escaparates de las tiendas y se impondría la austeridad; y lo que alimentaba mi fantasía era el puente de hierro sobre el viejo canal, y el corte anticuado del chubasquero de la escuela, así como la fatiga patente en los rostros de los viajeros que bajaban la escalera de la estación para regresar a casa cuanto antes y poder instalarse por fin en sus salones. Cuando entraba en una tienda justo antes de que cerrara con la lista que mi madre me había dado, fingía que estaba adquiriendo provisiones en el mercado negro y que llevaba la cartera repleta de secretos atómicos. No sé por qué fantaseaba de ese modo, aunque sé que la totalidad de la transformación no quedaba arruinada por el hecho de que en mi vida como espía a menudo tuviera que cargar, según la época del año, con mi raqueta de tenis o el palo de hockey. Era un sueño más bien solitario, motivado por el tedio y la aversión. Debería haber grupos de apoyo, una especie de programa de doce pasos, para los jóvenes que odian ser jóvenes. Puesto que estaba a merced de otra gente, no me importaba lo que hacía, me daba igual si tenía que ir a las clases de la señorita Webster o a cualquier otro sitio. Es más adelante, cuando piensas en los años perdidos; puestos a tener juventud, ahora me gustaría haberla derrochado.

Pronto hube llenado dos cuadernos con diagramas, versos y los campos de minas rimados de la señora Webster. La mayoría fue en vano. Dadme un norteño con siete años cumplidos y habrá sonidos del sur que jamás podrá imitar de forma convincente. Desde entonces he conocido a personas que ocultan ser norteñas, pero se delatan en cuanto mencionan el polvo negro que atasca las chimeneas, "soot", o cuando piden en un restaurante esa ave de corral que solía prepararse a la naranja, "duck". La señorita Webster tenía una rima que incluía las palabras "push" y "bull", y a alguien en una trascocina cortando "bread and butter". No la recuerdo entera, porque era menos interesante y narrativa que la de Roy y Moira, pero sí recuerdo que era posible sufrir un ataque de nervios entre sílaba y sílaba cuando intentabas pronunciarla. La gente bien del norte dice "catting bread and batter". ¿Por qué se toman esa molestia? ¿A quién pretenden engañar? Incluso si vieran a su madre por la calle y decidieran cruzar, "crawse", para saludarla, su acento natural los delataría.

Los exámenes, para los que teníamos que aprender de memoria una serie de fragmentos, tenían lugar en el Methodist Central Hall de Mánchester. En mi época había dos examinadores: un hombre y una mujer; nunca sabías, en el momento de entrar en la sala, cuál de los dos te tocaría. La mujer tenía una voz chillona que se quebraba a media frase, como si la conmoción le impidiera continuar. El hombre tenía setenta años, tal vez ochenta, o noventa, y lucía con orgullo la cadena de su reloj de bolsillo. Era un hombre rubicundo que siempre miraba al frente y a veces se inclinaba hacia delante en su silla, temblando debido al esfuerzo contenido, como si hubiera estado acostumbrado a más actividad en la vida y se negara a admitir en qué se había convertido. Parecía como si a lo largo de su vida hubiera sido testigo de cómo iban achicándose los valores.

La forma en la que debían recitarse los fragmentos del examen no tenía nada que ver con lo que nos enseñaba la señorita Webster. Era algo que las alumnas resolvíamos entre nosotras, con la ayuda invisible de las generaciones que nos habían precedido. Mientras esperabas para recitarle tu fragmento de Shakespeare a la señorita Webster, escuchabas cómo lo hacía otra alumna que se preparaba para un grado superior al tuyo. Así pues, si una niña sin fuelle tomaba aire en el momento equivocado, o si fruto de la ignorancia o del aburrimiento incorporaba alguna inflexión sin sentido, las demás lo aprendíamos hasta consolidarlo y tardábamos años en librarnos de ello. A la señorita Webster nunca la oí sugerir variantes; creo que en realidad no comprendía a Shakespeare y debió de aprender el papel de Lady Macbeth mediante el equivalente teatral de pintar por números. La elección de los fragmentos no era responsabilidad suya; los estipulaba el consejo examinador. Para un examen (el del grado VII, creo) fue necesario recitar las partes tanto de Oswaldo como de Gonerilda, saltando de un lado a otro para confrontarte a ti misma, alterando el tono de voz y haciendo, en ambas direcciones, El Gesto.

Según la señorita Webster, cuando se recitaba a Shakespeare un solo gesto bastaba, e incluso era el único permisible. Era un barrido completo del brazo, con la palma en dirección al público; los tres dedos de abajo pegados, el pulgar hacia arriba y casi vertical, y el índice bisecando el ángulo. Cualquier pasión, cualquier júbilo o desaliento podía reducirse a ese único gesto; servía tanto para Tito Andrónico como para Carmión y para Dogberry. Yo debía de ser lenta, o tal vez me frenaba la incredulidad, pero el caso es que la señorita Webster tenía que agarrarme los dedos con una mano fría y moteada por la edad, y colocármelos en esa dramática forma de V.

* En el poema anterior son relevantes la pronunciación de «a» y «ar», distintas según la región, lo que queda claro durante la audición. En el párrafo siguiente, el niño entiende «el par y la gloria», pero lo que se quiere decir es «el poder y la gloria». El «parsing shot» es un «passing shot», pero la narradora entiende «parsing», analizar algo gramaticalmente. (N. del t.) ** En este poema la dificultad consiste en la pronunciación similar de las sílabas «oi» y «oy». (N. del t.)

'Aprender a hablar', de Hilary Mantel (Destino), se publica el 10 de abril.

- El equipo de Montoro controló las inspecciones fiscales de la baronesa Thyssen y el tenista Rafa Nadal

- Las últimas ‘fábricas’ de churros y patatas fritas de Madrid: “En Starbucks no tienen porras”

- Francisco Iglesias (Alsa): "Si Alsa entra en la alta velocidad, no será para competir en un ‘low cost’

- Yolanda Díaz, desaparecida: diez días sin atender a los medios de comunicación en plena crisis y tras las vascas

- No hay reglas en la discoteca más famosa del mundo: estos son los extremos a los que llega Berghain

- El CGPJ autorizó en enero al juez que investiga a Begoña Gómez ejercer hasta los 72 años tras llegar su jubilación

- Ayuso activa al PP de Madrid para las europeas con una concentración de todos sus alcaldes y concejales

- No, Google Maps no está roto: el mapa no abre al hacer 'click' por una nueva ley europea