MÚSICA

La Décima sinfonía de Beethoven: una hipótesis entre lo irresoluble, lo inimaginable y lo innecesario

En las últimas décadas se ha producido un empeño en tratar de imaginar cómo habría sido esa composición musical

El musicólogo Barry Cooper estrenó en 1988 el primer movimiento a partir de las anotaciones y esbozos que dejó el compositor alemán, y en 2021 se estrenó una versión completa mediante del uso de la inteligencia artificial

Beethoven, Andante (inicio) de la Décima Sinfonía (inacabada) / Staatsbibliothek zu Berlin Preußischer Kulturbesitz, Musikabteilung mit Mendelssohn-Archiv

En el año en que se celebra el 200 aniversario del estreno de la archiconocida Novena sinfonía de Ludwig van Beethoven sigue constituyendo una incógnita del todo irresoluble tratar de averiguar cómo habría sido su Décima si el compositor alemán hubiera podido llegar a completarla. Numerosos testimonios de algunas de las personas más cercanas al genial artista nos dejaron constancia, a través de la correspondencia, de que este tenía no solo en mente completar su composición, sino que ya había comenzado a trabajar en ella. Así lo atestiguan los diferentes esbozos, fragmentos y anotaciones realizados por el compositor que han llegado hasta nuestros días. Y también los cuadernos de conversación que utilizaba para comunicarse tras quedarse sordo.

Sin embargo, su delicada salud le impidió avanzar en su empeño y el 26 de marzo de 1827 Beethoven falleció en Viena, dejando un colosal legado musical y también una incógnita que casi doscientos años después de su muerte sigue antojándose del todo indescifrable: intuir por dónde habría transitado musicalmente su Décima sinfonía, conocida como la Inacabada.

Y ello a pesar de que en las últimas décadas ha habido un empeño musical en tratar de resolver el enigma y, aún más allá, en completar la composición de esa pieza atendiendo a las anotaciones y esbozos que dejó en vida el compositor de Bonn. Pero los diferentes resultados, pese a basarse en minuciosos y pormenorizados estudios, no han logrado convencer a críticos, melómanos y devotos del músico germano. Ni siquiera cuando se ha implicado a la IA (inteligencia artificial) en el cometido.

Busto de Beethoven junto a una partitura de su 'Novena sinfonía' / EPE / José Manzaneque / EFE

Las ‘décimas’ resultantes en todos los casos han venido a certificar que el temperamento, las motivaciones y la genialidad beethoveniana no son abordables ni imaginables, constituyendo un terreno inaccesible, sencillamente porque ni siquiera los ordenadores más sofisticados y la tecnología más vanguardista han podido hasta la fecha emular ni sustituir el alma humana.

Detrás de la composición de una sinfonía de Ludwig van Beethoven se acumulaban sus sentimientos, pasiones, preocupaciones, incertidumbres, amores, desamores y las circunstancias históricas que incidían en sus motivaciones… También la influencia de su progresiva sordera en la conformación de su carácter. Eso es algo que ni los algoritmos ni el deep learning pueden aún hoy contemplar.

En la literatura

En el campo literario también han sido muchos los que han tratado de dar vida a una supuesta sinfonía de Beethoven posterior a la Novena, aunque en este caso aceptando de inicio que todo cuanto se escribía partía de la ficción. Es el caso del periodista y escritor Máximo Pradera, quien la imaginó en su novela La Décima sinfonía (Plaza & Janés Editores ), escrita bajo el seudónimo de Joseph Gelinek: “Somos varios los escritores que hemos fabulado con la existencia de un manuscrito completo de la Décima sinfonía, pero se trata de una premisa de ficción, porque el manuscrito completo, como tal, no existe. Peter Ustinov, que era muy melómano, fue el primero en fabular sobre el tema ya en 1985. Tres años después, yo me inventé de cabo a rabo la estructura de la Décima, para hacerla más rompedora y revolucionaria”, relata Pradera.

El libro 'La Décima sinfonía', de Máximo Pradera / EPE

La realidad es que, atendiendo a los documentos que se conservan, Beethoven contemplaba ya en 1812, cuando el compositor trabajaba en paralelo en la Séptima y la Octava sinfonías, la creación de otra diferente cuyas señas no coinciden con la Novena. Es decir, podría tratarse de las primeras referencias a la Décima.

“Existen muchos testimonios, tal vez sea el tema más inexplorado de Beethoven. Tenemos manuscritos, fragmentos, a menudo ilegibles, pero se sabe que él, sabiéndose ya desahuciado, tenía la ilusión de completar esta obra, que iba a dedicar a la Sociedad Filarmónica de Londres en agradecimiento por su auxilio económico, que le negaron los propios Habsburgo, por ejemplo, en los meses previos a su muerte”, apunta Marta Vela, licenciada en Piano, Dirección de Orquesta y Filología Hispánica, y profesora en el Grado de Música en la Universidad Internacional de La Rioja, que ha estudiado a fondo el trabajo sinfónico del compositor germano.

“Junto a esta obra, Beethoven quería componer una obertura inspirada en el Fausto de Goethe y también un réquiem para sí mismo, como había hecho Mozart en los últimos meses de su vida. Frente a la agónica superstición de Mozart, Beethoven afrontaba la llegada de la muerte con serenidad”, señala Vela.

El círculo más cercano al compositor dejó constancia de que este ya tenía en su cabeza la totalidad de la nueva sinfonía: “Los testimonios nos dicen que Beethoven así lo aseguraba, que había trazado ya toda la estructura de la obra, los cuatro movimientos que iba a tener. Tanto Schindler, su secretario, como Holz y otros amigos, como los Von Breuning, contaron que Beethoven hablaba a menudo del tema y, en las semanas previas a su muerte, pedía los borradores para seguir trabajando desde la cama”, describe Marta Vela.

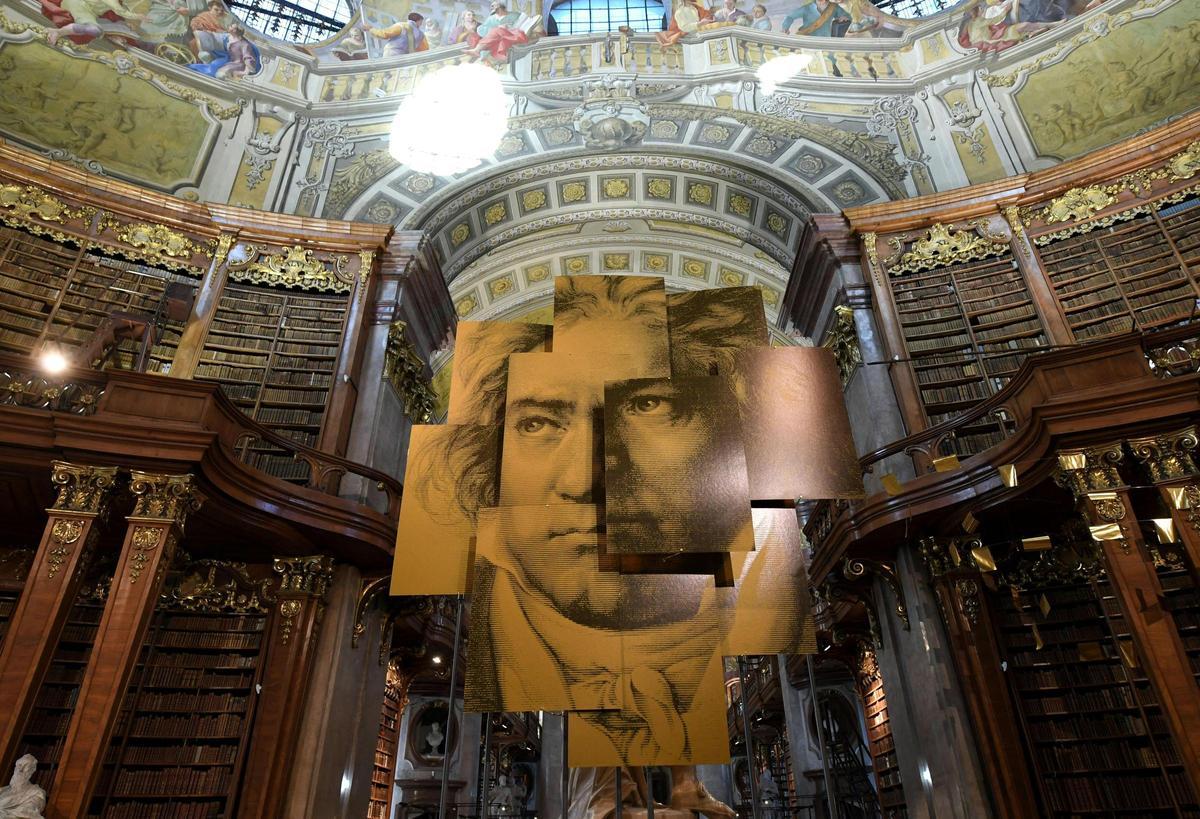

Muestra dedicada a Beethoven en la Biblioteca Nacional de Austria. / Helmut Fohringer / DPA

Una obra de referencia en la descripción de la vida del músico de Bonn es la biografía escrita por Jean y Brigitte Massin. En ella se incluyen algunos de los testimonios que constatan los planes del artista, como el de su amigo Karl Holz, quien aseguró que Beethoven había llegado a interpretar ante él la totalidad de esa nueva sinfonía al piano.

La 'Décima'... de Cooper

Muchos años después del fallecimiento del titánico compositor teutón, en los años ochenta del pasado siglo, el musicólogo Barry Cooper se embarcó en la creación del primer movimiento de la Décima tras hallar un buen número de fragmentos y notas del músico alemán en los archivos de ciudades como Bonn, Viena y Berlín mientras se documentaba para escribir un libro sobre su figura. Cooper, profesor de música la Universidad de Aberdeen, en Escocia, halló alrededor de cincuenta fragmentos diferentes, ninguno de los cuales “contenía manuscritos más de veinte compases”, según confirmó el propio musicólogo, que definió el resultado final de su trabajo de 15 minutos de duración como “boceto sinfónico”. Lo cierto es que ni siquiera Cooper tenía la certeza de que todo el material beethoveniano que utilizó se correspondiera verdaderamente al proyecto de la Décima.

El estreno del primer movimiento de esa nueva sinfonía en Londres en 1988 no dejó indiferente a nadie. Mientras el violinista estadounidense Yehudi Menuhin alababa el “inmenso interés" de la obra, en España, en julio de 1989, durante la celebración de los cursos de verano de El Escorial, el compositor Carmelo Bernaola y los críticos Antonio Iglesias y Álvaro Marías desarmaban ante la presencia del propio Cooper la utilidad de ese trabajo. “Eso no es la Décima sinfonía de Beethoven. No nos sirve para nada", llegó a espetar entonces Bernaola, con un Cooper que insistía en que su obra no iba dirigida a musicólogos sino que trataba de que el público en general pudiera hacerse una idea de cómo habría podido ser esa sinfonía. Su trabajo fue editado en forma de disco por MCA classics.

“La reconstrucción de Cooper del primer movimiento de la Décima es sin duda un ejercicio académico interesante, pero el resultado artístico no es demasiado beethoveniano”, considera Máximo Pradera. “Como dijo un crítico: ‘Menos mal que Cooper no halló más fragmentos, porque nos hemos ahorrado la reconstrucción de los otros tres movimientos’. Beethoven no era un compositor melódico, como Dvorak o Tchaikovsky, sino motívico, creaba a partir de pequeñas células musicales. Cooper parte de los bocetos motívicos de Beethoven, pero no tiene ni las armonías, ni la instrumentación, y carece del talento para desarrollar las ideas de Beethoven”, explica el periodista, experto en música clásica.

En manos de la IA

Más recientemente, en 2019 despegó un ambicioso proyecto en el que iban a trabajar de forma conjunta compositores, musicólogos, historiadores de la música e informáticos. Matthias Röder, director del Instituto Karajan, una organización en la ciudad austriaca de Salzburgo que fomenta la tecnología musical, contactó con Ahmed Elgammal, director del Laboratorio de Arte e Inteligencia Artificial de la Universidad Rutgers, en EEUU, para proponerle su participación en un trabajo colectivo que buscaría completar la Décima.

“Necesitaríamos usar notas y composiciones completas de todo el trabajo de Beethoven, junto con los bocetos disponibles de la décima sinfonía, para crear algo que el propio Beethoven podría haber escrito. Este fue un tremendo desafío. No teníamos una máquina a la que pudiéramos alimentar bocetos, presionar un botón y hacer que escupiera una sinfonía”, describía Elgammal en un artículo publicado en The Conversation.

A finales de 2019, todo el equipo involucrado en el proyecto se dio cita en la Casa Museo de Beethoven, en Bonn. “Imprimimos partituras musicales que habían sido desarrolladas por la IA, construidos a partir de los bocetos de la décima de Beethoven. Un pianista lo interpretó en una pequeña sala de conciertos del museo ante un grupo de periodistas, estudiosos de la música y expertos en Beethoven. Desafiamos a la audiencia a determinar dónde acababan las frases de Beethoven y dónde comenzaba la extrapolación de la IA. No pudieron” rememoraba el responsable del equipo de inteligencia artificial del proyecto.

El plan inicial perseguía culminar el trabajo en 2020, coincidiendo con el 250 aniversario del nacimiento del compositor, sin embargo, el parón provocado por la irrupción de la pandemia de covid obligó a retrasarlo hasta 2021. Finalmente, tras más de 18 meses de trabajo, y después de haber ‘alimentado’ a las máquinas con todas las obras compuestas por el genio alemán, la Décima está lista para ser presentada en público. El 9 de octubre de 2021, la Orquesta Beethoven de Bonn interpretaba en esa ciudad alemana la Décima sinfonía completada con un algoritmo bajo el título de Beethoven X: The AI Project

Pradera describe esa creación por la IA como “longaniza musical de clichés beethovenianos”. “Está tan bien lograda que durante la audición estás todo el rato diciendo-: ¿dónde he oído yo antes ese pasaje, o uno muy parecido? Pero se escucha todo más como una imitación, o como una refinada parodia, que como una creación. Es para oírla una vez, sonreír, y ya”, sentencia el periodista.

Por su parte, Marta Vela ironiza al respecto: “Lo que se pretende con la IA es enseñar a la máquina a recrear determinados rasgos del estilo de Beethoven o de cualquier otro compositor. Pero, claro, la máquina no piensa por sí misma, vive de lo que tú le enseñas, entonces, ¿por qué no completas la sinfonía tú (si tantas ganas tienes) en lugar de enseñar a la máquina?”.

Retrato de Beethoven, por Joseph Karl Stieler / Archivo

“Aplaudan, amigos...”

Finalmente, mientras el mundo celebra los doscientos años de la monumental Sinfonía n.º 9 de Beethoven, el enigma de cómo habría sido la Décima sigue constituyendo un terreno abonado a conjeturas y teorías de toda índole musical. Parece haber consenso sobre su arranque en Mi bemol mayor, pero poco más.

Sobre la posibilidad de que hubiera aportado alguna gran novedad sobre su obra anterior, Marta Vela se muestra escéptica: “Seguramente, no, porque la voluntad de Beethoven era hacer algo más reducido que la Novena Sinfonía, que él ya sabía insuperable. Precisamente, había planeado, ya muchos años atrás, una obra más modesta en homenaje a un idealizado mundo grecolatino que conocía a través de la lectura de autores como Plutarco. Sabemos que, en esta obra, Beethoven recuerda su juventud, su admiración por Mozart, las huellas de la obertura de La flauta mágica (1791) son evidentes, en la misma tonalidad, Mi bemol mayor”.

Mientras, Máximo Pradera en su libertad creativa la imaginó en su novela con siete movimientos e incluyendo, entre otras varias novedades, un solo de timbal.

El músico austriaco Anton Felix Schindler, que fue secretario de Beethoven y uno de sus primeros biógrafos, apuntó en una carta dirigida al compositor y pianista Ignaz Moscheles: “Tal y como esta obra está tomando forma actualmente en su fantasía de enfermo, sería una monstruosidad musical”. Aunque a Schindler le han achacado no solo no haber entendido parte de la obra beethoveniana, sino haber falseado también el contenido de los cuadernos de conversación del músico.

El propio Beethoven esperaba crear con su Décima una “nueva fuerza gravitatoria”, según recogió Gerhard von Breuning, hijo de uno de los mejores amigos del músico germano, en las Memorias que escribió sobre el hombre que revolucionó la historia de la música.

La suma de las recientes especulaciones musicales que orbitan alrededor de la Décima de Beethoven pueden llevar a preguntarnos si en este caso la clave no reside tanto en si es posible o no despejar la incógnita como en la prescindibilidad de plantearse siquiera si es necesario formular la ecuación. Quizá, después de todo, la cuestión podría finiquitarse siguiendo el consejo que dio el propio Beethoven en su lecho de muerte cuando ya intuía su fatal desenlace: “Plaudite amice, coemedia finita est” (Aplaudan amigos, la comedia ha terminado).