Opinión | ESPEJO DE PAPEL

La alegría de ser Onetti

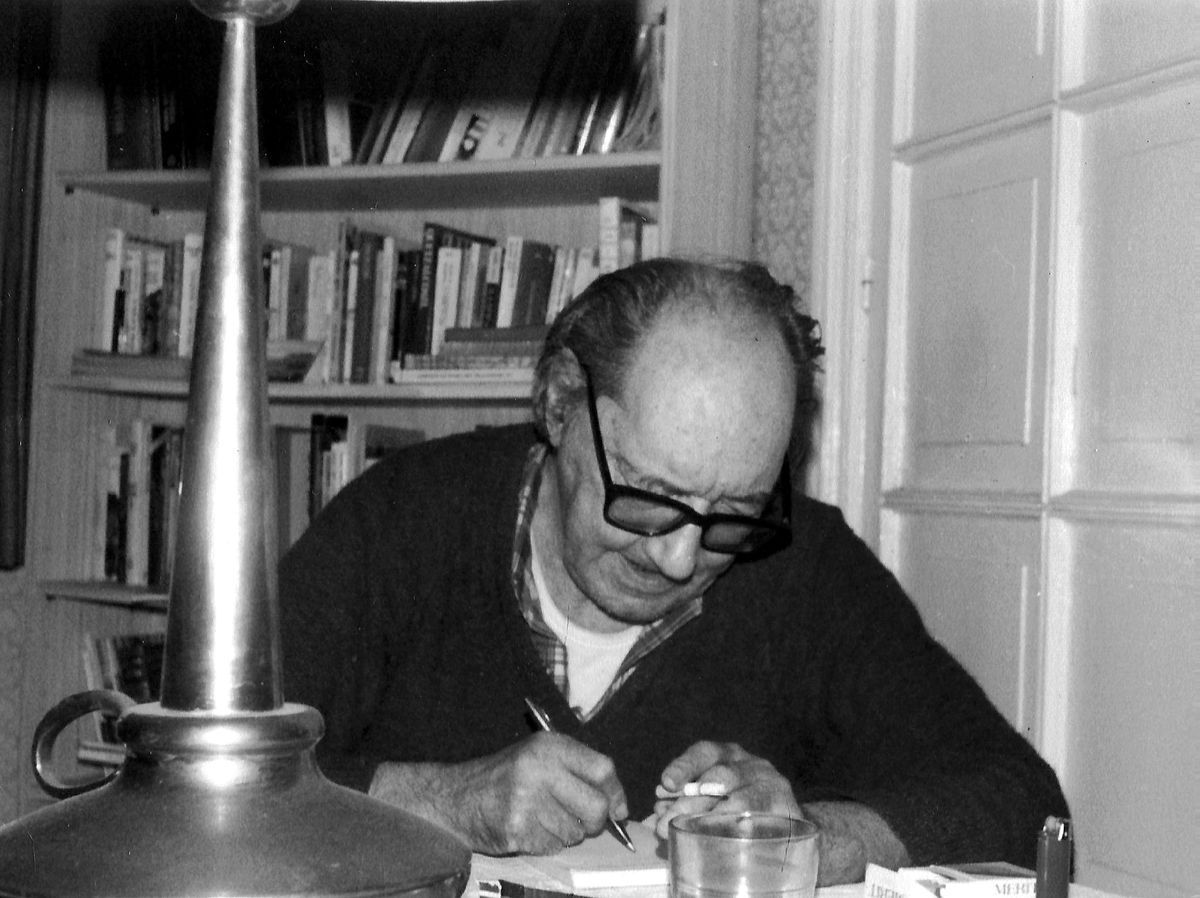

ONETTI / DOLLY ONETTI

El otro día estuve en una librería de Madrid que viene de Buenos Aires y también tiene sede en Barcelona, La Lata Peinada. Hay otra librería reciente en la misma ciudad, la Librería Olavide, que fundaron hace nada en la plaza de ese nombre Raquel Garzón y Daniel Ulanovski, periodistas, escritores argentinos, que hicieron el viaje de sus vidas para quedarse aquí como libreros. En la calle Zorrilla de la misma capital, al lado del hotel en el que José Emilio Pacheco pedía auxilio para entender el castellano que ignoraba el nombre exacto de las duchas, hay un tesoro que se llama Dedalus, donde encuentras casi todo lo que se publicó, o casi, en la historia de la escritura suramericana desde antes del boom y más allá.

Recuerdo que, en un tiempo, a principios de los años 90 del siglo pasado, lo sudamericano empezó a ser zaherido por la ignorancia española que creía, por ejemplo, que la literatura de Julio Cortázar había que traducirla. Esa historia, por decirlo así, ha pasado a la historia. Esas librerías son ejemplo de que, como cantaba Bob Dylan, los tiempos están cambiando y ahora sudamericano es también sinónimo de literatura. Ya lo era, pero aquí se sabe que se borra rápido la realidad para crear otros booms ficticios.

Cuando estuve en La Lata Peinada, en la calle Apodaca, presentaban la última novela de Emiliano Monge (Justo antes del final, Random), de los nuevos (y buenos) escritores mexicanos que ya peinan canas. Lo presentaban dos escritoras españolas, Aroa Moreno y Elvira Navarro, las dos muy bien preparadas, con sus papeles sobre la mesa para andar seguras por el libro. Era el prolegómeno del festival Centroamérica Cuenta que Sergio Ramírez y Claudia Neira han llevado de Nicaragua, el centro neurálgico de su existencia, de donde ha sido expulsado por la dictadura de Daniel Ortega, que el lunes siguiente se inauguraría en la Casa de América con la discusión sobre lo que dice la literatura y para qué sirve escribir entre la española Marta Sanz y el guatemalteco Rodrigo Rey Rosa, para mi entre los mejores escritores en español del último medio siglo. Los moderó, y muy bien también en este caso, uno de los grandes periodistas culturales de este país, Javier Rodríguez Marcos, poeta, responsable de lo que publica Babelia.

Como si América y su literatura ya hubieran roto la malsana distancia que se decretó, por ejemplo, en los noventa, esa semana en que ocurrían todas estas cosas en Madrid, en Segovia el Festival Hay insistía en hacer de aquella literatura, cuyos padrinos podrían ser Juan Carlos Onetti o Juan Rulfo, un fenómeno mundial y no solo de las tierras calientes de donde autores formidables extraen la metáfora y la música que contienen sus libros. Por azares de la vida, en las tres librerías por las que fui transitando mientras miraba estanterías, escuchaba palabras y hechos de la literatura, oía hablar a los vivos, me fui fijando, cuando la mente se distraía con las comparaciones a las que convoca el pasado, en un nombre propio que se repetía en las diversas baldas con las que me topé. Ese nombre propio que resurgía de esa nomenclatura animada que suponen los libros era el de Juan Carlos Onetti, el escritor más alegre entre todos los que conocí.

Desde hace algunos años el desdén por la calidad, que también se residencia en España, entre otros países de nuestra lengua, había arrinconado al rincón de lo inencontrable la literatura mayor de América y del español, la literatura del autor de Cuando ya no importe. Como si ese título, el último de ficción que publicó el maestro en su exilio, fuera una premonición, la sentencia de muerte literaria que ha servido para tantos cayó sobre la obra del autor de El Astillero y de otras obras maestras cuya ausencia de la nomenclatura era en sí misma una denuncia contra los que, al dejar de editarlo, mutilan la posibilidad de que autores así influyan en la bondad o mejora de quienes ahora se están abriendo paso a la lectura y, si se puede, a la escritura.

Esos tres o cuatro títulos, vueltos a publicar por sellos nuevos y arriesgados, estuvieron bailando en mi cabeza como un motivo más para añorar a Onetti y, si fuera posible este deseo, para llamarle una mañana cualquiera, despertarlo de sus sueños en su casa de la Avenida de América y contarle que, otra vez, cabalga en aquel país en el que vivió echado en una cama como si esperara una resurrección del entusiasmo para salir a la calle. El hecho de que estuviera acostado y algunas anécdotas que no eran sino distracciones de su inteligencia marcó esos últimos años de Onetti, hasta que murió un día de junio de 1994, de modo que la gente que creía hacerle un favor a sus libros se inventó la perversa idea de que el maestro uruguayo era un hombre triste, y que esa tristeza había marcado su voz real y su manera de regalársela a la literatura. No fue así, Onetti no fue un hombre triste, al contrario, y Dolly, su mujer inglesa, música y alegre como unas castañuelas, que ahora vive sus noventa en Buenos Aires, estaba ahí para someterle a tortura si no se reía. Era una pareja feliz, doy fe, darían fe todos los amigos a los que convocaban su generosidad y su genio, hubiera dado fe Mario Benedetti, que a veces lo iba a ver para escuchar sus sarcasmos que sacaban al poeta uruguayo de la solemnidad que a veces marcaba sus preocupaciones.

Cuando fui editor, yo mismo vivía la constancia de esa alegría, por el modo que tenía de referirse a los egos ajenos, por la capacidad que tenía para activar una memoria que le permitía desmontar la solemnidad de algunos genios del boom, y sobre todo para reírse de quienes creyeran, por ejemplo, de que era la tristeza la que lo mantenía en la cama. “¿La tristeza? Me mantiene en la cama mi perra Biche, que me muerde las canillas cuando me levanto”.

Ver otra vez sus novelas y sus cuentos (¡sus Cuentos completos, que gran colección de literatura!), verlo otra vez alzado del suelo en que se habían quedado sus libros, ha sido de mis grandes alegrías recientes. Y como si la vida de mudarse tuviera también alguna recompensa, debo decir que hace dos días, en una estantería olvidada, reencontré Confesiones de un lector, que publicó Alfaguara un año después de su muerte y en el que está representado ese Onetti que, en los artículos de prensa, esparció su alegría para convertirla en burla de todo aquel que, por creerse mejor, eran peores que él, pero más henchidos.

Su hijo Jorge, a quien tanto quisimos, escribió el prólogo de ese espléndido libro inencontrable en el que, por ejemplo, decía una verdad que no perece: su padre estuvo “condenado a escribir bien”. Y a ser alegre simulando estar atado a una cama que no le deja ver la claridad de la vida, aunque la suya fuera también la claridad de las noches.

- El pueblo de Soria que rechazó un dineral por permitir un parque solar: "Preferimos conservar el medio natural

- Empresarios chavistas pagaron 300.000 euros a la 'trama Koldo' antes de la reunión de la dos de Maduro con Ábalos en Barajas

- Elecciones en el País Vasco: última hora de la jornada electoral y resultados

- ¿Ha perdido el rumbo Israel? Cómo el realismo dejó paso al extremismo que ha destruido Gaza

- La Universidad y la revolución liberal pendiente

- Pedro Rocha defendió no haber cobrado "un céntimo de la Federación" hasta que se puso el sueldo de Rubiales

- Esta es la UMAER, el equipo sanitario de élite que trae de vuelta a España a Álex García

- Un MVP insospechado en un clásico entre pantallas futuristas y con gol fantasma